Fin dal principio dell’operazione militare israeliana a Gaza, cominciata l’8 ottobre 2023 a seguito dell’eccidio perpetrato da Hamas nel sud del paese il 7 ottobre, costato la vita a 1200 cittadini israeliani e il rapimento di 240, l’obiettivo dichiarato dal governo e ribadito più volte dal gabinetto di guerra, è stato quello di smantellare la struttura militare di Hamas a Gaza e terminarvi il suo dominio.

Dopo tre mesi e mezzo di guerra questo obiettivo, per quanto sempre ufficialmente dichiarato, appare fortemente appannato e di assai difficile raggiungimento. I fattori che hanno determinato questa situazione sono diversi e reciprocamente intersecati.

Il primo riguarda il forte condizionamento che Israele ha iniziato a subire fin da subito da parte americana. Dopo lo shock iniziale per i fatti del 7 ottobre e la rituale visita di Joe Biden in Israele intesa a esprimere solidarietà e appoggio al principale alleato mediorientale, è cominciata immediatamente una serrata pressione su come condurre le operazioni militari, esortando continuamente Israele a ridurre al minimo i morti civili e a rifornire Gaza di aiuti umanitari. Non solo, la Casa Bianca, nonostante le smentite, si è prodigata nel indicare le tempistiche e le modalità delle operazioni militari, cercando di condizionarle sulla base delle esigenze interne americane in vista delle prossime elezioni.

Il secondo fattore è strettamente interno e riguarda l’apparato militare israeliano, i suoi vertici. Di fatto, a condurre la guerra, a organizzarne la logistica, i tempi, e le modalità, è lo stesso apparato che non è stato in grado di prevenire l’eccidio del 7 ottobre, è lo stesso apparato che negli ultimi vent’anni ha ristrutturato l’esercito in modo da potenziare il suo lato tecnologico a discapito di quello terrestre, delegando sostanzialmente il successo di una guerra non alle truppe ma all’aviazione e alla strumentistica high tech. È lo stesso apparato che ha impostato tutta la sua efficacia non più sul combattimento ma sul contenimento e la deterrenza, clamorosamente venuti meno il 7 ottobre scorso.

Il terzo fattore riguarda gli ostaggi, gli ancora 130 prigionieri nelle mani di Hamas. Sono le carte fondamentali del gioco e il mazziere non è Israele. Nonostante le reiterate affermazioni del ministro della Difesa, Gallant, che solo la pressione militare può indurre Hamas a cedere e rilasciare gli ostaggi, i fatti dicono altrimenti. La recente proposta fatta da Israele e rigettata da Hamas di ottenere una pausa di due mesi insieme al rilascio di una parte cospicua degli ostaggi da scambiarsi con prigionieri palestinesi, mostra una evidente divario tra le parole di Gallant e i fatti.

La questione degli ostaggi è anche un fattore di politica interna giocato in modo autolesionistico contro Netanyahu per indebolire la sua determinazione a continuare la guerra per eliminare Hamas, sostituendo a questo obiettivo che riguarda la sicurezza presente e futura del paese, l’obiettivo umanitario di ottenere la loro liberazione, costi quel che costi.

È l’esito più favorevole a Hamas che lucra sul fattore tempo e logoramento a lui più favorevole, e qui si incastra il quarto fattore, quello della pressione internazionale sempre più serrata, il cui scopo è di imporre a Israele un cessate il fuoco che non gli consenta di portare a compimento gli obiettivi militari prefissati. In questa direzione ha lavorato l’ONU fin dal principio, dietro al quale si sono mosse le principali ONG internazionali e successivamente anche l’Unione Europea. Unici a non chiedere a Israele il cessate il fuoco sono gli Stati Uniti, i quali, tuttavia, forti del loro vantaggio come principale alleato e rifornitore di armamenti, continuano a rilanciare il paradigma fallimentare dello Stato palestinese come unica soluzione per il conflitto, nonostante sia rigettato dal governo israeliano in carica e inviso oggi ancora più di ieri alla maggioranza della popolazione israeliana. Ma per Washington questo è irrilevante, ritenendo di sapere meglio di chiunque altro quale sia il bene di Israele, bene che è ormai per tutti il mantra comune, e che Israele dovrebbe accettare obtorto collo.

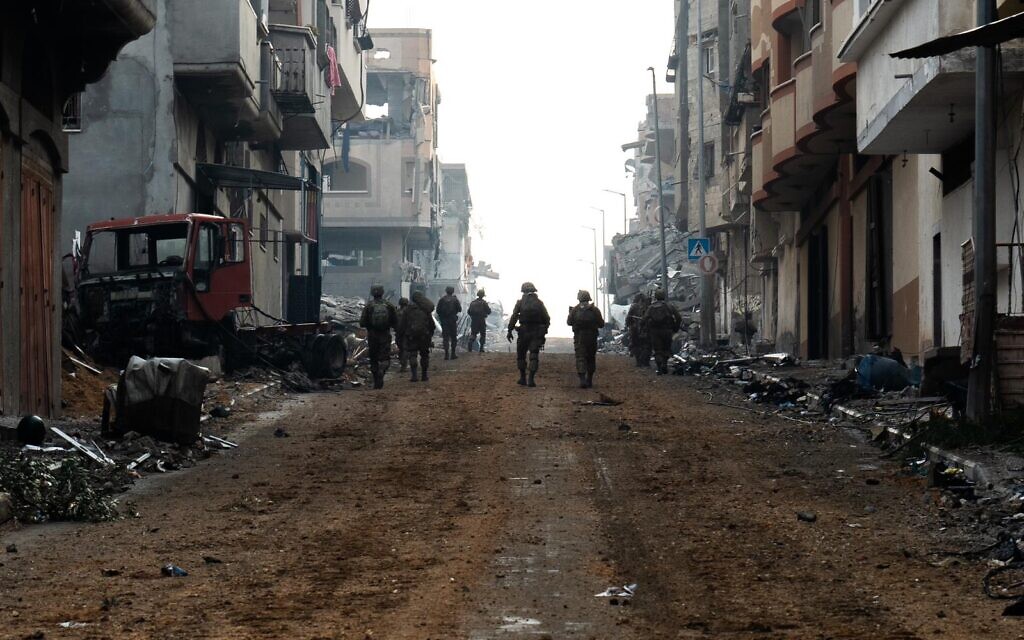

Il quinto fattore è rappresentato dalla difficoltà che l’esercito israeliano ha nell’operare sul campo estremamente infido di Gaza, dove, nonostante la rapida avanzata a nord della Striscia, il grosso della struttura militare di Hamas rimane intatto a sud, e dove ogni azione militare comporta inevitabilmente altri morti civili a causa della grande densità di popolazione presente nell’enclave e la ben nota modalità di Hamas di utilizzarla come scudo. A differenza di quanto attuato a nord con una azione di bombardamenti serrati previ l’invasione di terra, a sud la fase della guerra è strutturata in maniera meno platealmente invasiva. Difficile determinare se questa strategia sia solo frutto del comando militare israeliano o del condizionamento americano, sta di fatto che la guerra, al momento sembra essere entrata in una fase di marcato rallentamento.

Il sesto fattore è quello costituito dalla volontà americana appoggiata dalla componente di sinistra israeliana di rimuovere Netanyahu dalla scena e dunque di fare saltare l’attuale governo in carica a guerra ancora in corso, per sostituirlo con un governo più compiacente con i desiderata di Washington e quindi non ostile al paradigma di uno Stato palestinese e al ricollocamento dell’Autorità Palestinese a Gaza in un eventuale e attualmente remoto post Hamas.

Sono questi fattori, assommati tra di loro, ad allontanare in modo preoccupante il conseguimento dell’obiettivo di eliminare Hamas e a preparare quello che rischia di essere per Israele il suo più grande fallimento militare.