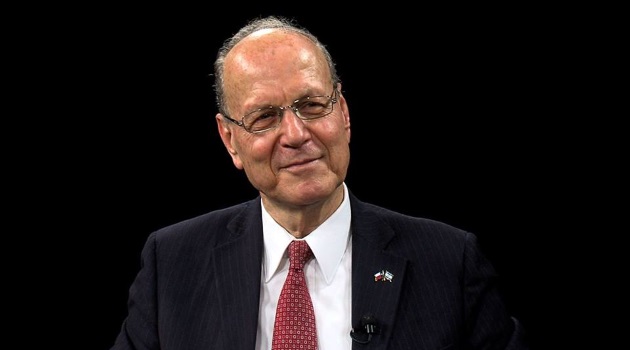

Niram Ferretti, Nell’attesa del Messia, Giubilei Regnani, 2025

Il secondo romanzo di Niram Ferretti trasmette al lettore, in una narrazione serrata di immanenza e trascendenza, sensazioni forti e domande cruciali che conducono ad altre domande; risposte affilate e dure che vanno diritte al cuore di controversie incandescenti.

Un afflato messianico, personaggi vivi di dolore, passione, dubbio, fede, genio morale. Ebrei che esistono in quanto ebrei, e per questo resistono e sfidano montagne e oceani di incomprensioni, persecuzioni, odio e morte. Che rendono la loro nuda esistenza un miracolo in un mondo indifferente, cieco, ostile, in preda a contraddizioni distruttive e autodistruttive.

Proprio tra incertezze, dubbi, rovelli, senso di inadeguatezza, resiste e fiorisce la luminosità di una grandezza morale, particolare e universale, di una speranza che genera una tempra granitica e indistruttibile.

Il protagonista è Emanuel Rosenthal, ebreo tiepido e incerto, è uno scrittore di successo per un romanzo sul falso Messia Sabbatai Zevi, che suscitò nel Seicento straordinari movimenti messianici, conclusi con un clamoroso fallimento.

Dopo una promessa all’amatissima madre morente, Emanuel torna a Gerusalemme nel 2001, con lo scopo di vendere la casa di famiglia. Si immerge in un Israele devastato dalla seconda intifada, nel mezzo di una guerra terrorista logorante; sfugge per un pelo a un tremendo attentato. Ritrova a scatti la propria identità, memoria, libertà esistenziale.

La scrittura di Ferretti procede in una alternanza tra questa esperienza, i temi del romanzo messianico del protagonista e la memoria di Gabriel, il fratello maggiore caduto nella Guerra dei Sei Giorni, quasi rimosso all’inizio e poi ritrovato come il fratello ideale che indica la via. Si raccontano vite di anime tormentate, scisse tra sensi di colpa e orgogliose fierezze, tra passioni brucianti e ragionamenti pacati, conversazioni tra ebrei che risentono del tipico sistema talmudico, in un processo continuo di interrogazione e ricerca. Controversie complesse, intricate, senso della fragilità della condizione umana e audacia spirituale. Si affrontano di petto dilemmi laceranti, verità come ricerca e non come possesso, ma nella demarcazione tra vero e falso.

Si manifesta amore infinito per Israele, nello splendore di una sapienza ebraica radicata, radicale, stratificata, plurimillenaria. Nella naturalezza di conversazioni private, amicali, traluce il primato ebraico dell’etica, sorgente viva di una grande energia e volontà, di condotte esemplari, di doveri ineludibili e, al tempo stesso, un senso drammatico di nuovi dilemmi.

Nemici feroci e implacabili vedono nell’etica ebraica delle regole di condotta, del primato dei doveri verso tutti, una ragione di debolezza; e ne traggono un calcolo di aggressione e sterminio. I carnefici si sentono incitati. Con la grande, tremenda sfida di una necessaria, giusta difesa capace di mantenere la propria diversità e di evitare una caduta simmetrica nell’abominio dei propri carnefici. Uccidere gli uccisori, salvare la vita dei figli di Israele; non cedere, mirare a vincere e, al tempo stesso, non somigliare a loro. Sfida impossibile in termini ordinari, affidata alla particolare diversità del genio ebraico. L’evidenza dei dubbi, degli interrogativi, delle contraddittorietà rende i personaggi vivi e realistici, insieme a un alone simbolico, che va aldilà di loro stessi. Quando zio Elio chiede a Emanuel perché ha scelto di narrare la storia di Sabbatai Zevi la risposta è:

“Perché è una figura fuori dal comune, una grande figura che, per così tanto tempo, si è cercato di rimuovere dalla storia ebraica. Ma più di lui mi interessa il suo profeta, senza il quale nessuno lo avrebbe mai considerato il Messia: Nathan Ashkenazi o, come è passato alla storia, Nathan di Gaza”.

La fede ebraica si manifesta in azione etica, vita quotidiana de-banalizzata, santificata, e questo ha rappresentato la continuità esistenziale del popolo ebraico fino alla resurrezione di Israele.

Dopo le commoventi visite di Emanuel e dello zio sul Mount Herzl alle tombe di Theodor Herzl, del fratello Gabriel e di Yonatan Netanyahu, mitico eroe di Entebbe, il protagonista estrae dalle sue emozioni contrastanti un nuovo senso. Ora è immerso dentro Gerusalemme, dopo trent’anni; ha evitato per un soffio la morte nel terribile attentato alla Pizzeria Sbarro, dove un arabo si è fatto esplodere, e si è ritrovato nel mezzo del sangue ebraico versato: sedici morti, anche bambini, e più di cento feriti. Allora Emanuel sente di avere varcato una linea di confine. Lo zio gli dice: “Se potessero farlo, se Hamas, Fatah e gli altri avessero l’opportunità di farlo ci ucciderebbero tutti, a uno a uno, e non risparmierebbero nessuno. Dobbiamo proteggere ogni giorno il nostro futuro”.

Emanuel si chiede: “Quanta gente dovrà morire ancora, perché si sazi la fame di odio e di violenza? Cosa deve accadere ancora, prima che si trovi, se mai si troverà, la possibilità di potere convivere senza la paura di essere scannati?”. Sente dentro di sè l’eco di crudeli domande plurimillenarie:

“Perché esistete?” “Cosa ci state a fare al mondo?” “Perché non vi prendete la briga di sparire?” Nella tensione di un colloquio tra Emanuel, lo zio e Ada Cohnfeld, poetessa e scrittrice, si giunge a un nodo sconvolgente, dove saltano tutte le mediazioni e le maschere: cioè che l’esemplarità morale degli ebrei viene ritorta contro di loro. Ada dice:

“Questa determinazione di dovere essere sempre i migliori in tutto, in modo eminente in ambito morale, è una delle armi più potenti usata contro di noi e, come al solito, siamo stati noi a forgiarla e ad averla offerta bella e fatta ai nostri nemici, che sanno impiegarla magnificamente. Ci vogliono moralmente superiori a tutto, gli altri, perché noi, per primi, siamo fissati con questa idea di esserli, ce la siamo instillata dentro i geni, e così loro collocano per noi, è solo per noi, l’asta dell’eccellenza morale, talmente in alto che siamo costretti a doverla raggiungere sempre. Anche questo è antisemitismo, e lo abbiamo introiettato così bene che quando veniamo assassinati molti di noi si chiedono se in effetti gli assassini non abbiano delle buone ragioni per averlo fatto, se noi siamo stati, in qualche modo, un po’ troppo sotto l’asta”.

Terribile, ma vero. Ada ricorda Yoram, nipote amato cone un figlio, morto in difesa di Israele, e sentenzia:

“Quando qualcuno viene a dirmi che bisogna fare la pace con gli assassini, come si è cercato di fare nel 1993 andando a prendere a Tunisi un criminale cacciato da buona parte degli Stati arabi che ci circondano per quello che aveva fatto lì, dico no, con gente simile non bisogna fare la pace, bisogna costringerla alla pace”.

Emanuel riflette, cambia, matura comprende che:

“Tutto in questa terra ha un peso diverso. Ogni cosa è più sfacciata, violenta, perentoria. Non si tratta solo di un fatto geografico climatico, no: è la storia che impregna tutto, e che diversamente da altrove continua a palpitare quotidianamente dentro le cose, nella loro fibra… simile a un alone. Si ha sempre l’impressione di essere sull’orlo di un precipizio, al confine di una svolta, di una catastrofe, o di un rinnovamento. Non si danno vie di mezzo”.

In conclusione, mi sembra che proprio grazie alla forma romanzo e ai richiami allo splendore della cultura ebraica, Ferretti sia riuscito a estrarre e a dire verità profonde (emanazioni del più della verità del Dio vivente esistente), che la miseria contabile della politica non sa neppure immaginare.

Lucide verità che dicono la profondità indistruttibile della civiltà ebraica e della realtà terrena di Israele, rocca inespugnabile ai venti e alle tempeste degli odiatori mortali e dei distruttori apocalittici.

Marcel Proust, figlio di madre ebrea, scrive: “La felicità è benefica per il corpo, ma è il dolore che sviluppa i poteri della mente”.

Per gli ebrei Israele è il loro corpo, e la scuola dell’estremo dolore ha generato diversi primati di intelligenza e creazione e, davanti a tutto, il primato dell’etica, nell’attesa del Messia, che verrà quando vorrà, quando gli uomini saranno capaci di volerlo.